电影《百鸟朝凤》让唢呐这种与绝大多数都市人群无缘的乐器意外成为了热门话题。但是牵动观众情怀的,或许不是唢呐本身,而是民族传统文化能否传承的话题。

唢呐的历史,一般资料介绍都较为标准统一:唢呐来自波斯,3 世纪即传入中国。它在中国最早的存在证据,是新疆拜城克孜尔石窟第 38 窟中伎乐壁画里歌伎吹奏唢呐的图像。这其实是一连串误读、错讹以令人啼笑皆非的方式混合演化出来的产物。

在 20 世纪 80 代以前的一般出版物中,唢呐多被描述为中国土产的传统乐器,很少被说成西来乐器,而且有关专家学者一直在寻找最古老的本土唢呐文物证据。

中国境内最早且可靠性较高的唢呐形象是一尊唐朝的骑马吹唢呐俑——当时的中东地区唢呐早已风行,以唐朝和西域交往的频密,这反倒成了唢呐西来的旁证。更重要的是,尽管唐朝已有了类唢呐,但它与明代文献正式记载的唢呐之间没有传承的痕迹。

唢呐为中原汉地原产虽无望坐实,但如果能把它说成中国某个少数民族的传统乐器,自然也算中国本土的民族乐器。转机出现在新疆拜城县,古代这里属于龟兹国。龟兹在西域诸国中向来以音乐发达闻名,极大影响了唐以后的中原音乐。如果中国哪里能发明出唢呐,那一定是龟兹。

功夫不负有心人——龟兹不但是音乐之邦,也是著名佛国,3 世纪开始开凿的克孜尔石窟中有大量龟兹舞乐壁画,而第 38 窟中果然有伎乐吹奏唢呐的壁画,该洞窟约开凿于 4 世纪,正是中国的东晋时期。

若东晋时期中国就有了唢呐,当然也可算是一种本土起源。周菁葆的《唢呐考》中甚至因此认为“唢呐”一词起源应该是突厥语,是“古代维吾尔人”的伟大发明,唢呐成为中国的民族乐器顺理成章。虽然 4 世纪的龟兹国尚未有安西都护府之类的机构,但此说自 20 世纪 80 年代后为官方采信成为显说。

可是,新疆地区的突厥化始于公元 9 世纪回鹘汗国西迁,在此四五百年前的龟兹国,人们使用的其实是龟兹语,属印欧语系,跟突厥语没有任何关系,把龟兹壁画归结于“古代维吾尔人”是个重大的时代错乱。

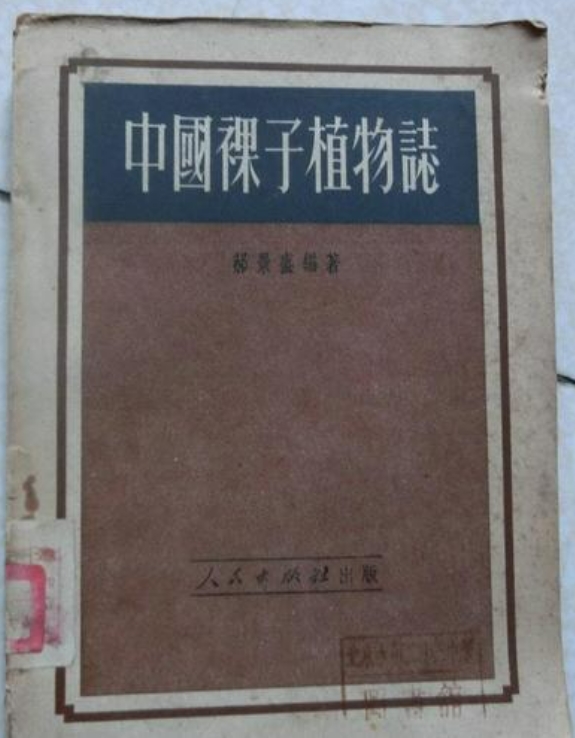

更要命的是作为证据本身的那幅壁画。龟兹国有一种管乐被称为筚篥,形状类似没有喇叭口的唢呐,后曾随龟兹乐一道传入中原。克孜尔石窟中伎乐画像多次有演奏筚篥者出现,只有第 38 窟的画像有疑似唢呐,巧的是,那个唯一的“唢呐”,喇叭口还偏偏和管身颜色不一致。

克孜尔石窟 38 窟壁画对比(左图为现状,右图为刘勇《中国唢呐历史考索》中的老照片)

1906 年和 1913 年,普鲁士皇家吐鲁番科考队两次造访克孜尔石窟,他们盗走了不少壁画并拍摄了大量照片——在德国人更早的照片上,38 窟的“唢呐”是一件没有喇叭口的筚篥,那个喇叭口无疑是后来被画上去的。

新疆龟兹石窟研究所的霍旭初曾撰专文谈及这个问题:“据了解,60 年代,有数批北京、河北、敦煌、新疆等地的美术工作者和美术院校的学生先后到克孜尔石窟临摹壁画。克孜尔石窟的人曾反映说有的美术院校师生不遵守临摹壁画的规矩,有破坏壁画的现象,但是说不出具体的人来。”

这种因低级错误造成的文物破坏并非孤例,更具争议的例子是故宫珍藏的《清明上河图》局部画卷。在 1973 年修裱原画时,故宫专家认为画中的一头“尖耳立牛”不合画意,在无任何摹本佐证的情况下径行删除。但有研究者认为这头“尖耳立牛”应当是一头发情的母驴,恰好与街对面嘶叫的公驴对应。

唢呐不像钟、鼓、笛、箫、琴等中国古代乐器有一个单字的古名,也不似黑管、双簧管、小提琴、手风琴等近代西洋舶来乐器那般顶着描述性的称呼,这两个字在汉语中完全是无意义的组合。除唢呐之外,这种乐器尚有锁哪、琐㖠、苏尔奈等名称,这些名字同样也无意义可言。不过,唢呐并不孤单,它还有一种“民族乐器”做伴:琵琶。

琵琶也有多个名字。成书于东汉的《说文解字》中尚没有琵琶二字,当时常见的写法是“枇杷”。无论琵琶还是枇杷,都没人说得清楚这两个字到底什么意思。

汉朝人为此费尽脑筋,刘熙在《释名·释乐器》中的解释是“推手前曰枇,引手却曰杷”,意即琵琶弹奏动作包括向前推弦和向后引弦,分别称为“枇”和“杷”。

如果刘熙懂波斯语,就不会弄出如此牵强的解释:刘熙明确提到“枇杷,本出自胡中,马上所鼓也”,而今天波斯语把琵琶称作 Barbat,和琵琶的古汉语读音仍然相当接近。

唢呐一词是波斯语 Surnāy 的音译,其意一说“庆典管”,一说“号角管”,在中国流行的历史并不长——明朝人对唢呐的外来血统记忆非常清晰,徐渭《南词叙录》中说:“至于喇叭、唢呐之流,并其器皆金、元遗物矣。”

琵琶传入中国后本土化,就此融入中国传统音乐体系中,而唢呐可没有那么好的运气。直到清朝,唢呐在官方记录中主要以回部乐的身份出现,其形制也和波斯唢呐较为接近,并不被视作中国传统乐器。

唢呐通常也仅仅作为军乐和仪仗乐器使用。唢呐的构造特点使演奏者很容易吹出极响的声音,但控制音高则不容易,也较难有复杂的旋律,这一特征正适合通报、鼓舞士气、预警等军事用途。

唢呐自波斯地区诞生后,也向西方传播,在西方的变体即是英语中称为 Shawm(萧姆管)的那种乐器。十字军东征时,阿拉伯军队经常在战前用萧姆管乐队吹奏,以极大的响声恫吓敌人,鼓舞自己。西方人很快将这种让人心惊胆裂的乐器带回了欧洲,用于演奏户外音乐。

在中国,最早的唢呐出现在骑马俑上。明朝的记录也充分显示唢呐的军事性质。戚继光《纪效新书》有“凡掌号角,即是吹唢呐”,王圻《三才图会》则说唢呐“当是军中之乐也,今民间多用之”。

明朝庙宇、藩王和官员墓中都有唢呐的身影,绘于嘉靖年间的山西汾阳后土圣母庙壁画中就有唢呐的图像。江西的明朝藩王墓和重庆的明官员墓都发现有唢呐俑,他们无一例外,都作仪仗之用。

继承了明朝戏曲传统的昆曲中,伴奏的主奏乐器是笛子,仅仅是在神仙、武将出现时的引子,或行军、仪式场面的锣鼓曲牌中,才用唢呐伴奏,而且基本限于北曲。唢呐作为礼仪性乐器的功能体现得再明显不过了。

清朝中叶后,唢呐这门“传统乐器”才真正迎来了春天。在民间,这种舶来乐器因其热闹喜庆的特质,侵占了不少演奏难度较高,声音不够响的传统乐器的地盘,一扫此前唢呐仅能作胡乐、军乐、仪仗乐乐器的刻板印象。

河北农村草昆代表,北方昆弋老艺人侯永奎的《单刀会》,即以唢呐伴奏

但是,唢呐脱离庙堂进入民间后,虽然在以北方为主的地区迅速扩展,进而成为民间乐器的一部分,但可以说与此同时也已早早奠定了电影《百鸟朝凤》中描述的传承悲剧宿命。

唢呐是一种音色极为嘹亮高亢的吹管乐器,它的音色天生不适合与其他乐器合奏,因为通常合奏乐器必须各音色融合度较高。唢呐注定只适合独奏,与它最相配的乐器是作为打击节奏的鼓,但汉族绝大多数地方的音乐都没有鼓的位置。

即使在唢呐最流行的地区,它也只是次要乐器,除非我们不用音乐的标准来衡量——无论是它的演奏曲目还是演奏技巧,都强烈地体现着这一特征。在任同祥先生为唢呐创作《百鸟朝凤》前,甚至都没有值得一提的唢呐曲目,这种尴尬的情况几乎在中国任何一种可被称为“传统民间”的乐器上都不曾出现,足见其边缘地位。

由于唢呐从没像二胡、琵琶、笛子等传统民间乐器那样,出现过需要考验演奏者复杂精妙的演绎和理解力的曲目,于是出现了一些完全不同于任何其他乐器的唢呐演奏技巧,比如用鼻孔吹唢呐,一个人同时吹九个唢呐等。

毕竟钢琴从来没有出现过严肃的用脚弹钢琴的表演技巧(除非在现代音乐选秀节目中),二胡也从来没有出现反过身来在背上锯琴弦的表演,如果有一天郎朗表演用脚弹钢琴,我们一定会认为这是杂耍,不幸的是,唢呐恰会给人这种印象。

所以,唢呐这种原本由于声音高亢嘹亮,所以在中国主要只能用于为喜事、丧事助长热闹的乐器惨遭乡村扩音喇叭的狙击而不幸灭绝,最多只说得上一种传统民俗文化的损失,而不是什么传统音乐的损失。